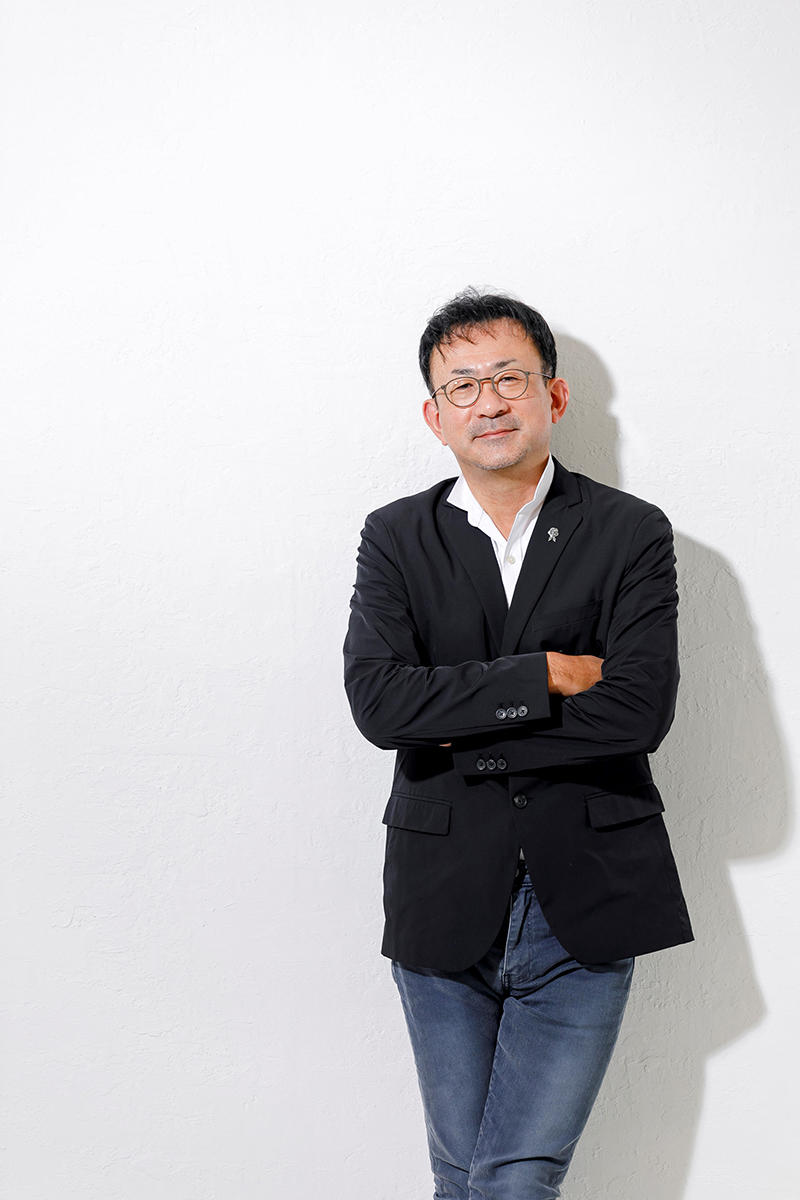

映画監督 白羽弥仁が いま、考えていること - 映画に未来はあるか?-

これからの若い世代に古い日本映画の体質を改革して欲しい。

インタビュー・文 : Miwa YOKOYAMA

【Profile】

白羽弥仁(しらは・みつひと)

日本大学藝術学部演劇学科演出コース卒業。在学中に自主制作映画「セピア・タウン」(84)を監督・脚本、制作会社でのプロットライターを経て「She's Rain」(93)で映画監督デビュー。日本映画監督協会会員。国際ファッション専門職大学講師。2020年4月より讀賣テレビ番組審議会委員。

僕は兵庫県で生まれて、高校生の頃から8ミリ映画を撮り続けてきた。あの頃、日本中の若者がそういう方法で映画制作への野心を燃やした。映画の仕事をするんだったら、日藝に行くしかない、一浪して日藝に入った。僕の同期生としては、作家のよしもとばなな、フジテレビアナウンサーだった中井美穂、4つ下には女優の大塚寧々、4つ上に俳優の真田広之、2つ上に脚本家の三谷幸喜と、日藝は圧倒的にマスコミ・マスメディアに強かった。

僕らの頃は、テレビと映画は棲み分けられていたけれども、今は、それは全くないね。気軽に映像を撮ることができるようになった今、そのアウトプットの垣根はなくなりつつあって、若い子はiPhoneで、たとえ、劇場用映画という大きな世界ではなくとも、自分が監督をし、カメラを回し、出演することができる。いわゆるインディーズなるものが殆ど。映画館でかけるのはハードルが高くても、ネット上で自由に流すことはできるようになった。もう、昔のような、マイナー・メジャーの境目すらなくなってしまった。

映画の制作予算のペイラインは年々下がっている。なので、当然かつてほど制作費が与えられず、その代わり、宣伝費は増やさなければならないというジレンマ。これはメディアが多様化したせいで、映画が消費される優先順位がすごく低くなっているということ。つまり、多過ぎる情報から日本映画を選択して貰える比率が低くなったので、宣伝費の比率を拡張させて必死でお茶の間に届けようとしている。これは本当に涙ぐましいものがあるね。

そうやって考えていくと、20世紀までは映画にまだ夢があったと思う。映画に関わる全ての人たちに多少なりとも仕事があったし、監督じゃなくても、助監督も仕事があったし、何より今と比べてバジェットが大きかった。だから、それで食べていこうという人たちが大勢いて、切磋琢磨した時代。助監督をやって、30歳代までには監督になろうとする、そういう人たちがいた時代。でも、今は違う。職業助監督といって、監督にならずにずっと助監督をやり続ける人、僕より歳上で助監督やっている人もいる。監督より食べられるからね。

真っ当なバジェットで映画がつくれなくなった、というのが正しいのかもしれない。バジェットが圧縮されているから、国内でロケできる場所が自ずと限られたり、制作期間も短くなってしまったり、監督がロケしたい場所でもスタッフキャストに交通費・宿泊費が払えないから脚本を書き替えてというようなことが多々ある中で映画を撮っていかなければならない時代になってしまった。当然作り方も粗雑になってきているとも思う。これは自戒を込めてだが。

さらに、もう一ついえば、残念なことは、そういう世界に若い人たちが来なくなっているという現実。夢も希望もないからね。観る人も少なければ、つくる人も少ない。だから、慢性的な人材不足で助監督や制作部がいない。日本映画にとって、本当に悪循環だと思う。

僕らは30数年前からやってきて最早オールドスタイルに入る方。映画を作って、配給会社に預けて配給してもらうというシステムに載ってきた。今や映画館の先行きが見通せないという状況で、地方の小さな映画館は次々につぶれていく。生き残っていても歯を食いしばって踏みとどまっている館主ばかり。だから、日本の映画だけが世界マーケットを視野に入れず国内需要だけで商売しようとしているガラパコスだと常々思う。それは、有史以来日本の映画監督や脚本家に著作権を認めず、製作プロデューサーにまともに収益がバックされないシステムがそうさせている。かつて、大島渚監督が「愛のコリーダ」をフランス資本で制作したときに、フランスのプロデューサーが「黒字の10%でいいか?」と監督に訊いたらしいのだけど、それを聞いた大島監督は「そんなにもらっていいのか?」と答えたという逸話があるぐらい。

ちなみに監督は二次使用(DVD販売など)になってやっと売り上げの1.75%貰えるんだよ。1億円稼いでも175万ってこと。これでは生活出来ないね。日本の映画監督が貧乏なのは、そういうこと。本を書いて出版すれば著作権が発生するのにおかしな話だよ。結局、日本は、クリエイターもアーティストも育てようともせず大事にしない国だから、カンヌもアカデミー賞も優秀なコリア系やチャイナ系クリエイターにもってかれてしまうってことなってしまう。

とはいえ、僕の大学の同期で監督になったのは自分だけだった。ここまで、なんとか映画を撮ってきたので、まだもう少し撮り続けたいと思う。同じ世代の、挫折して、監督になれなかった、あるいはなってももう撮れないかつての仲間たちは五万といる。予算は決して天から降って来るものではない。だから自ら取りに行く、そのスタンスで、そして、ワールドマーケットを意識して、自分は前に進んでいくのみ。

今は、東海地方の在留外国人の話をやろうとしていて、日々制作資金を集めているところ。これは、「フィリピンパブ嬢の社会学」(新潮新書)を書いた中島弘象さんというノンフィクション作家と組んで、多文化共生のリアルライフを描きたいと思っているので、ご期待下さい。

【映画】

- 1984年「セピア・タウン」監督・脚本

- 1993年「She's Rain」シーズ・レイン製作委員会 監督・脚本 (共同脚本・岡田惠和)

- 2008年「能登の花ヨメ」近代映画協会 監督

- 2015年劇場版 神戸在住」アイエスフィールド 監督

阪神淡路大震災20年 サンテレビ開局45周年記念作品 - 2016年「ママ、ごはんまだ?」アイエスフィールド 監督・脚本

サンセバスチャン国際映画祭(スペイン)正式出品

ヴィリニュス国際映画祭(リトアニア)招待作品

三浦賞(撮影監督協会新人賞)受賞 - 2019年「みとりし」監督・脚本

ロサンゼルス日本映画祭主演賞(榎木孝明)/新人賞(村上穂乃佳)/CHANOMA賞受賞 - 現在、「あしやのきゅうしょく」(2022年公開) 芦屋市制80周年記念作品制作中

【テレビ】

- 2003年「シベリア鉄道の旅」JIC 監督

- 2015年「神戸在住」サンテレビ 監督

【ミュージックビデオ】

- 1998年「山上ジュン/負け犬」キューン・ミュージック 監督

2021.05.07

![[PR]「Creator's Value」クリエイターのためのプロモーションサイト](https://creatorsmap.jp/special/images/1fc339ce0eaf4e35ed031924797cb0d05f5401cd.jpg)