猛スピードで進化する生成AI に、超絶技巧のクリエイターたちが挑む

〈アドビ&デザインノート SPECIAL TALK〉

取材・文:原田 優輝 写真:山田 ミユキ

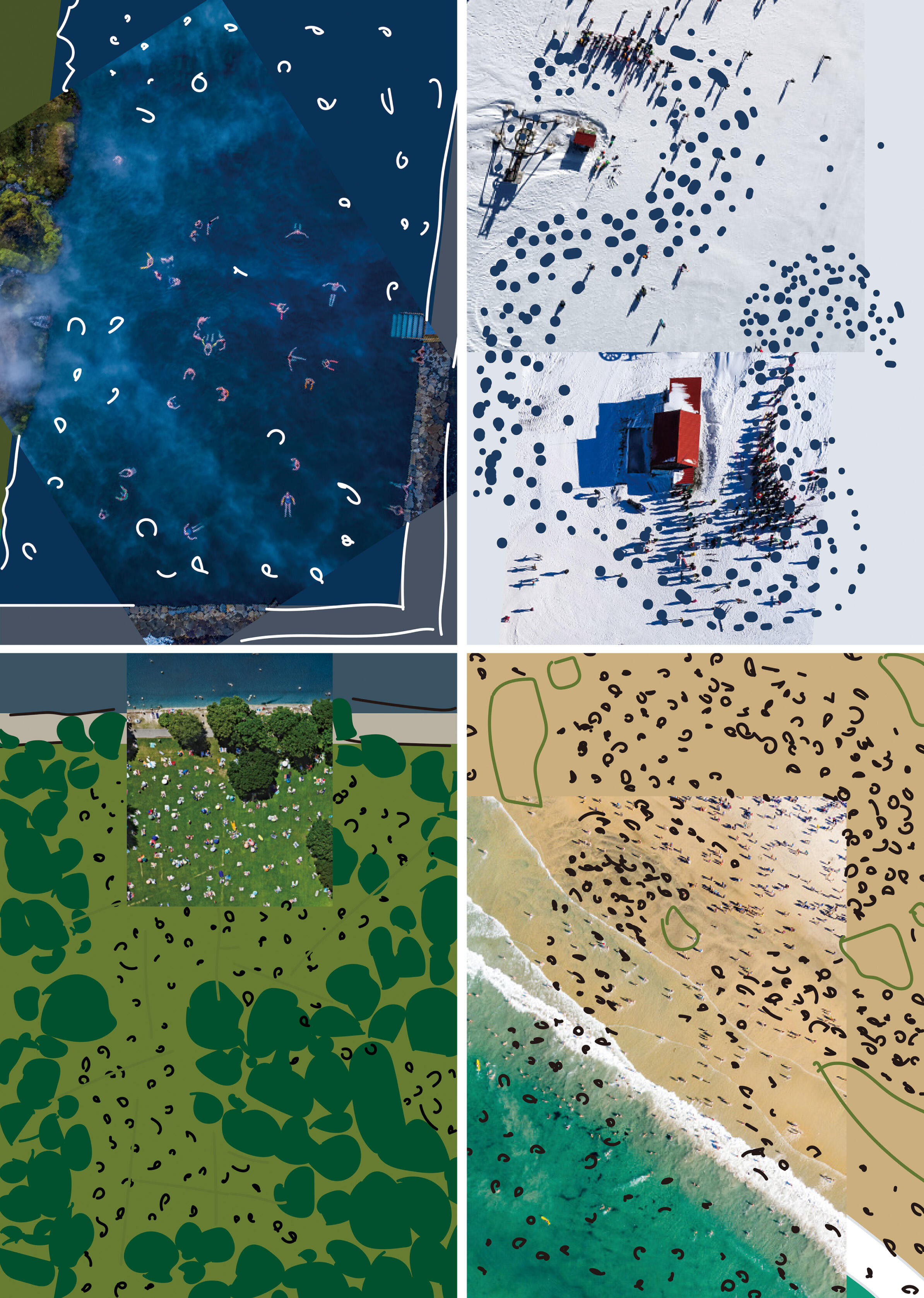

進化を続ける生成AIと、人間の創造性は共存できるのか。未だ答えが見えない論争が続く中、日本のクリエイターたちをエンパワーするためにアドビが企画した新プロジェクトで8 点のアートワークが制作された。これらを手掛けたのは、卓越した画像加工技術による高品質なヴィジュアル制作を得意とするレタッチャー・工藤美樹と、アーティスティックなグラフィック表現で高く評価されるSHA inc. の2 組だ。高度な専門性と表現力が凝縮した本作の制作プロセスを振り返る。

PROFILE

工藤美樹(くどう・みき)

7歳より油画・水彩・陶芸・書道を学び漆芸の人間国宝に師事。独立後、企業広告用の画像制作を中心に、文化財のデジタル修復や超高解像度撮影による美術品のアーカイブ等、高度な技術と知識、職人的専門性をもつ「こびとのくつ」を創業。NY ADC Gold Cube / One Show Gold など国内外の受賞歴を多数持つ。座右の銘は「細部に神宿る」。

SHA inc.(シア インク)

2017 年設立。広告、ブランディング、TV 番組の総合ディレクション及びアートワーク、CD ジャケット、パッケージデザイン、ブックデザインなどグラフィックを軸とした幅広いコミュニケーションクリエイティブで活動。2020 年 NY ADC AWARDSにてBOUTIQUE DESIGN STUDIO OF THE YEAR を受賞。

// I N T E R V I E W //

「神は細部に宿る」。建築家のミース・ファンデル・ローエが残したとされる格言は、領域問わず多くのクリエイターが大切にしてきたものだろう。特に、ディテールにこだわる精緻なものづくり、時間や労力を惜しまない丁寧な手仕事が世界から称賛されてきた日本のものづくりは、この言葉を体現するものだ。しかし、いまこうした職人的なものづくりの価値が脅かされている。そう、生成AIの登場によってだ。漆芸家に師事した後にデジタルクリエーションに転向し、レタッチャーとして数々の広告や文化財のデジタル修復を手掛ける工藤美樹は、日本人ならではの職人性や高度なデザイン、レタッチの技術を称えた上で、いまこそ日本人は自らの創造性と向き合う時期だと指摘する。

「AIによって多くのクリエイターの仕事が打撃を受けると言われています。また、企業のオーダーに忠実に応え、早く安くつくることが良しとされる日本の広告市場の風潮も、クリエイターに漠然とした不安を与えているように感じます。だからこそ、日本のものづくりの凄さやそこに宿る狂気を表現し、自分たちのクリエーションの力を信じられるような何かを創りたかったのです」

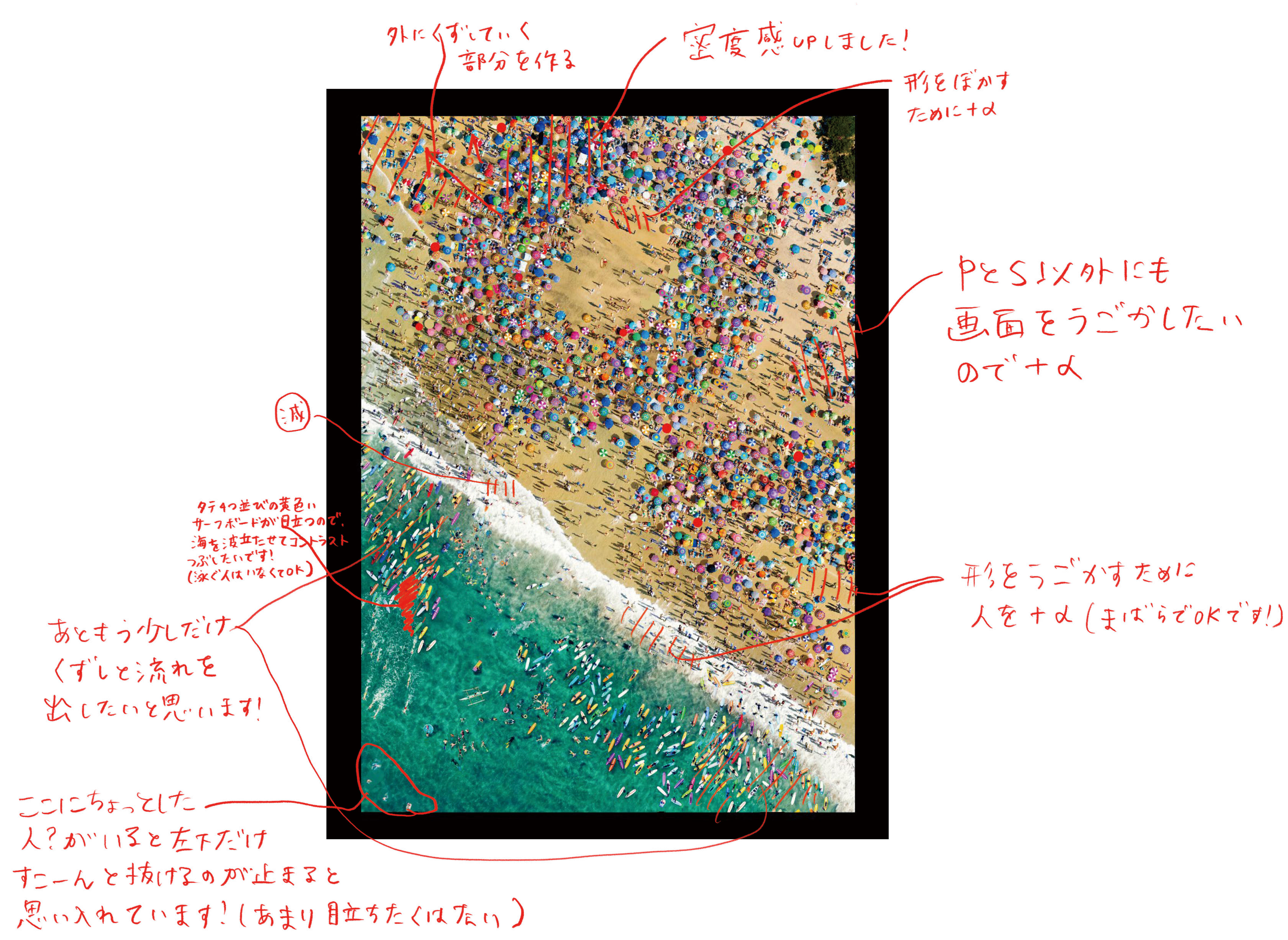

工藤がそう振り返るのは、クリエイターの創作活動を支援するさまざまなツールを提供してきたアドビとのプロジェクトで、SHA inc. とともに制作したヴィジュアルに込めた思いだ。日本のクリエイターをエンパワーするためにつくられた8つのヴィジュアルはストックフォトで収集した素材を精密に合成し、リアルでありながら、この世には実在しない美しいランドスケープの連作となっている。AIによる画像解析で合成素材を6倍まで拡張したことで大判のポスター出力にも耐え得る解像度が獲得できたが、「AIはあくまでも副操縦士的な位置づけだった」と語るのは、SHA inc. のアートディレクター・竹林一茂だ。

「2、3年後には生成AIを巡る状況は大きく変わっているはずです。AIにできることがまだ揺らいでいるこの時期に、AIの力を借りつつ、人間の手仕事でつくり上げることに大きな意味があったと思います」

高い専門性を持つプロ同士が議論し、幾度となく試行錯誤を重ねた末に本作は完成した。工藤は、多様なメンバーによる創発が作品の価値を高めていくプロセスに、人間の創造性の可能性を見出している。

「それぞれのプロフェッショナルが自らの最高地点を目指した結果、同じ場所に着地できた感覚がありました。ヒエラルキーのない関係の中で音楽のセッションのようにつくっていくスタイルは新しいものでしたし、合理的に最適解を導くAIに対して、エラーも含めて人間が思考していく手探りの過程こそが価値持ってくるのではないでしょうか」

竹林が「クリエイターが命をかけてつくってきたものが、これからはプロンプトひとつでできてしまうかもしれない。これまでとは異なるベクトル、レイヤーから物事を考えていく必要性を感じています」と危機感を示すように、生成AIの登場によってクリエイターにはこれまでとは異なるスキルが求められるという議論が盛んになされている。そのひとつとされているのが、的確なプロンプト(= AIへの指示)を書くための言語化の力だ。しかし、SHA inc. のアートディレクター・伊佐奈月は、言語化できないものにこそ光明があるというもう一つの考え方を示す。

「どれだけ資料を探しても、頭にあるイメージを他者に伝えることが難しい時があります。デザイナーには、言語化できないイメージを頭の中に描いている人が多いと思うのですが、それ自体がひとつの救いになるかもしれないし、誰もがヴィジュアルをつくれる時代にこそ、物事をどのように捉えるのか、ひとつのことをいかに掘り下げ、じっくり考えられるのかということがクリエイターには問われてくるはずです」

この発言は思考のプロセスに価値を見出す先の工藤の言葉とも共鳴するものだ。その工藤は、AIの台頭でクリエイティブがブラックボックス化していく中、「制作プロセスの発信」や「身体に蓄積された技術」の重要性が増していることにも言及してくれた。

本プロジェクトを機に画像生成AIに初めて触れたというSHA inc. のデザイナー・渡邊晃己は、取材終盤に「プロンプトを書くことで画像が生成されるプロセスを最初は楽しめたのですが、だんだん飽きてしまいました。自分が関与している感覚が持ちにくく、つくる面白さがあまり感じられなかったんです」と打ち明けてくれた。例えば、自動運転の普及によってドライブの楽しみが失われてしまったら、それは豊かな未来だと言えるだろうか。AIが、ものづくりに対する人間の根源的な欲求や熱量をエンパワーしてくれる存在になった時に初めて、創造的で豊かな未来が開かれるはずだ。

【Photoshop】クリエイティビティはもっと拡張できる その想いと、テクノロジーで。 | アドビ公式

![[PR]「Creator's Value」クリエイターのためのプロモーションサイト](https://creatorsmap.jp/special/images/1fc339ce0eaf4e35ed031924797cb0d05f5401cd.jpg)