明里圭修(Crater Inc.)

現場叩き上げのスキルと発想力を武器に、

顧客の良品と社会をデザインでつなぐ

構成=野口真弥 Noguchi Maya 文=杉瀬由希 Sugise Yuki 写真=梅田健太 Umeda Kenta

明里圭修(あかり けいすけ)

アートディレクター/グラフィックデザイナー。

PROFILE

1984年金沢市出身。デザイン会社数社を経て2013年に上京、独立して「株式会社クレーター」(https://crater.co.jp)設立。VIを中心に、ロゴデザイン、グラフィック、パッケージ、Webの制作を行っている。日本タイポグラフィ年鑑、K-DESIGN AWARD、MUSE Creative Awards、C-IDEA Design Award、German Design Award など受賞多数。日本グラフィックデザイナー協会(JAGDA)会員。

// INTERVIEW //

VI中心に、グラフィックデザイン、パッケージ、Webなど幅広く手掛け、クライアントの課題解決に最適化したアウトプットを提案するクレーター代表・明里圭修。2022年はアジア3大デザイン賞のひとつK-DESIGN AWARDや日本タイポグラフィ年鑑、その他国内外の賞を多数受賞し存在感を示した年でもあった。デザインのいろはを現場で学び、ひたすら実践でスキルを磨いてきたという明里の思考とアプローチとはどのようなものなのだろうか。

出来得る最良の提案を

明里圭修のデザイナーとしてのキャリアは出身地の金沢から始まった。学生時代はスケートボードにのめり込み、卒業後も「体力を温存したい」という理由でデスクワーク職に就くほどスケートボード中心の生活を送っていたが、20代半ばに差し掛かった頃、一念発起してデザイナーを志す。

「このままじゃ中途半端でダメだなと。ちゃんとやりたいことを仕事にしようと思ったんです。描いたり、つくったりするのが得意で、デザイナーになると決めました。スケボーの先輩にデザイナーが何人かいたので、デザイン業界の情報を色々教えてもらいました」

働きながら独学でデザインを勉強し、金沢のデザイン会社や印刷会社に片っ端から応募するも全敗。しかし持ち前の粘り強さと行動力で、募集もしていないデザイン会社の門戸を叩き直訴すると、その意欲を買われ、試用期間は無給という厳しい条件ながら採用となる。広告、ロゴ、グラフィック、Web、パッケージ、映像など幅広い領域の制作物を手掛けるこの会社で、あらゆることを吸収すべく、睡眠時間を削り実践で学び取っていった。「追いつくのではなく、追い越す」と心に決め、背水の陣で一からデザインに取り組んだ経験が、今日の明里の礎となっている。

「青天井の東京で、どこまでできるか試してみたい」と30歳で上京を機に独立を果たし、今年で創業10年目。ゼロから開拓したクライアントは大企業から個人事業までさまざま、その中でも多いのは、中小企業や飲食店などの個人事業主だ。決して余裕があるわけではない資金の中から捻出された予算に対し、いかに相手の想いを汲み、コストパフォーマンスの高い解決策を提案できるか。その真摯な姿勢とアウトプットに信頼を寄せるクライアントは多く、この5年間のリピーター率は8割を超えるという。

「何か一つの領域に特化して専門性を高めたほうが、デザイナーとしては武器になるのではないかと悩んだ時期もありました。でも、どうしても絞れなかった。お客様の悩みを解決する手段は一つではないし、複合的なアプローチをしたほうが効果が得られることもある。そういう一貫した提案ができることが、今は自分の強みだと思っています」

仕事をする上で明里が最も大事に考えているのが、クライアントへのヒアリングだ。デザインの力を必要としていても、具体的にどうしたいか明確なイメージを持っている依頼主は稀と言っていい。それでも根気強く対話を重ねて行くと、相手の頭の中で漠然としていたイメージが、次第に形を成して行くのが手に取るようにわかるという。

「デザインのことはわからないのでお任せします、という方もいます。でも例えばこちらから敢えて大きく振った提案をしてみたりすると、いやそれはちょっと、とか、感想や意見が必ず出てくるんです。それを糸口にいろいろ質問して相手の想いを引き出し、言語化していく。デザイナーには組み立てる力はもちろん必要ですが、まずはアウトプットの前に、相手の想いや課題を顕在化することが重要な役割だと思いますし、お客様が自分事として主体的に考えることに意義があると思っています」

視覚的な仕掛けを施す

明里が手掛ける仕事の中でも案件数が多いのが、ブランド要素であるロゴ制作だ。ゼロから構成したり、フォントをベースにつくったり、手描きなどの、バラエティに富んだ文字デザインに加え、必要に応じてスローガンやタグラインを作成し、ロゴと一緒に提案することも。

「ロゴタイプには時間をかけているデザイナーだと思っています。シンボルマークがない場合でもしっかりオリジナリティを出せているか、シンボルマークがある場合は、そのシンボルマークと喧嘩していないか、ロゴタイプにはシンボルマークでは伝えきれない情緒的な繊細なイメージを伝える機能があると思っています。オリジナルでロゴタイプを構築したり、フォントをベースにカスタマイズすることもありますし、実際に筆を持って書くこともあります。最終的にはデジタルなデータになりますが、生み出す方法はコンセプトや訴求したいイメージに合わせて選ぶことが多いですね」

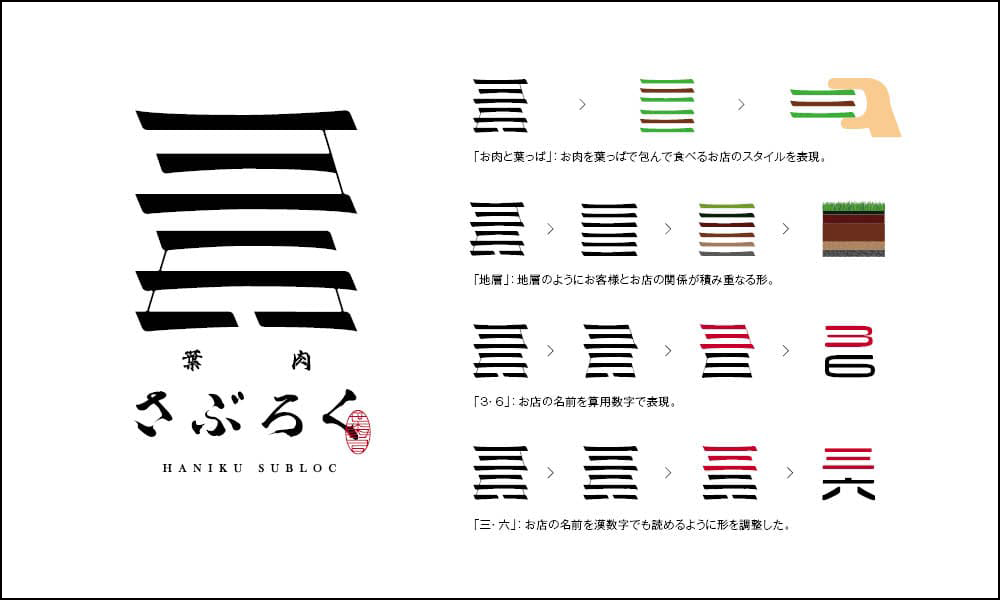

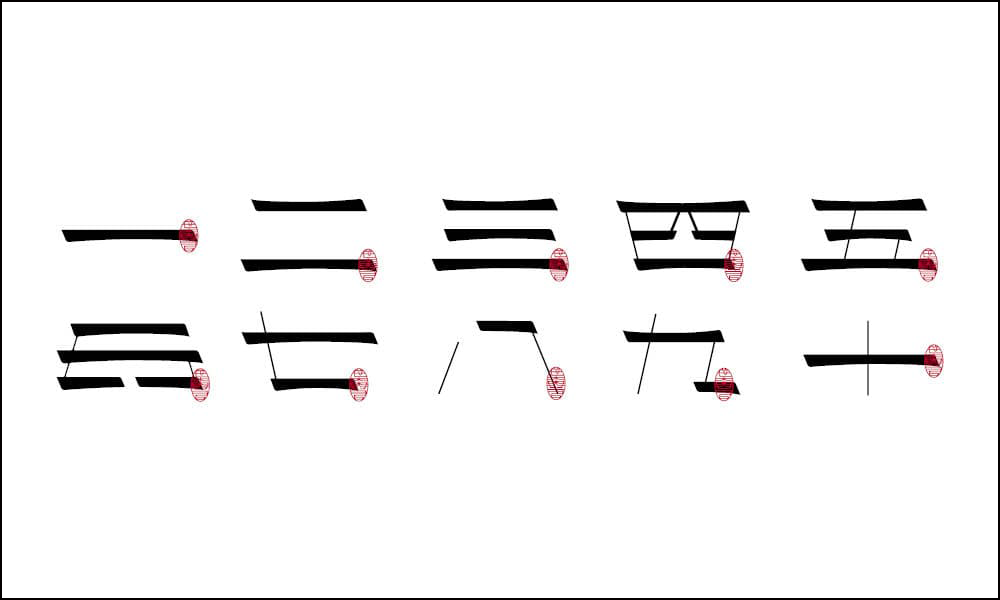

文字や図形に2つの意味を重ねて表現するロゴデザインは、明里の得意技だ。昨年、K-DESIGN AWARD金賞、日本タイポグラフィ年鑑2023の VI部門審査員賞、さらにはMUSE Creative Awards Silverとトリプル受賞した「葉肉さぶろく」もそのひとつ。横棒だけで構成された幾何学的なロゴ・マークは、漢数字の「三」「六」を表現しているが、見方を変えると算用数字の「3」「6」とも読めるのがわかるだろう。

CL/合同会社subloc 2022年

石川県の焼き肉店「葉肉さぶろく」のブランディングは、ロゴを軸に据えて展開。店舗名のさぶろくにちなみ、「三六」と「36」を掛け合わせた汎用性の高いロゴを最初につくり、看板代わりの暖簾やユニフォーム、箸袋など、店内外のさまざまなツールに取り入れた。テーブルナンバー用に、同じトーンで一から十までの漢数字フォントもデザインすることで、店全体に統一感を与え、ブレのない世界観を醸成している。

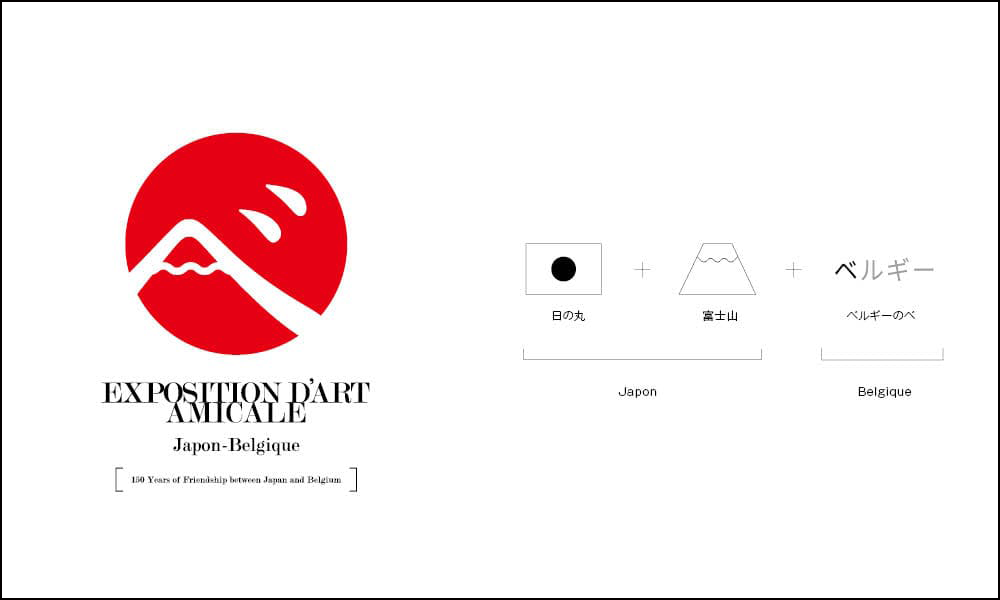

気づくと思わず膝を打ちたくなる、さりげない仕掛けのあるデザインだ。ほかにも「べ」の文字を富士山の稜線になぞらえた日本・ベルギー友好150周年展や、「50th」に「額中」の漢字を重ね合わせた母校額中学の50周年記念ロゴなど、文字の形状に着眼した遊び心と発想力の光るデザインが目を引く。こうしたアイデアの源泉はどこにあるのだろうか。

CL/クリエイト・アイエムエス株式会社 2016年

日本とベルギーの友好150周年を記念した、べルギーで行われたアートイベントのロゴを制作。日の丸の国旗と富士山のモチーフで日本らしさを象徴し、富士山の稜線にベルギー「ベ」の文字を被せた。図形と文字を組み合わせることで、複数の意味合いを重ねた例。

CL/金沢市立額中学校 2022年

母校の50周年記念ロゴを制作。"ぬかちゅう"の愛称にちなみ、「額中」と「50th」を重ね、「客」と「5」、「頁」と「0」、「中」と「th」をそれぞれ掛け合わせた。日常的に文字や身の回りのデザインを脳内で分解・変換している明里らしく、額の文字を見た瞬間にひらめいたという。

「手を動かす前に、じっくり考えます。パソコンを使えない状況の時は、ほとんど考える時間に充てています。特に電車移動中、車窓から目に入ってくる看板やポスターなどは貴重な情報源。自分では思いつかないものも多いので、頭の中で変換したりしながらあれこれ考えるんです。アイデアが決まったら、ラフを描いて実現可能かどうか確認します」

書道の心得はないというが、自ら筆で描いたロゴタイプも多い。何枚も描いた中からデジタルでパーツを切り貼りし、目指すバランスや筆致感の文字に仕上げていく。

「和風のものは得意です。特に意識はしていないんですが、金沢の歴史や文化が自分の中に根付いているのかもしれませんね」

デザインをコミュニケーションの手段と位置づけ、人とモノ・コトとの出会いの場で効果を発揮するデザインを追求し続けてきた明里。時代の変化を捉えながら、その思いは一層強くなりつつあるという。

「今は、いい商品、いいサービスだから売れるという時代ではありません。だからこそ企業やお店がその価値をちゃんと発信できるよう、ユーザーとのタッチポイントをつくって両者を繋げていく存在でありたい。月面に残るクレーターのように、人の記憶や価値に残るものを生み出していきたいと思っています」

// WORKS //

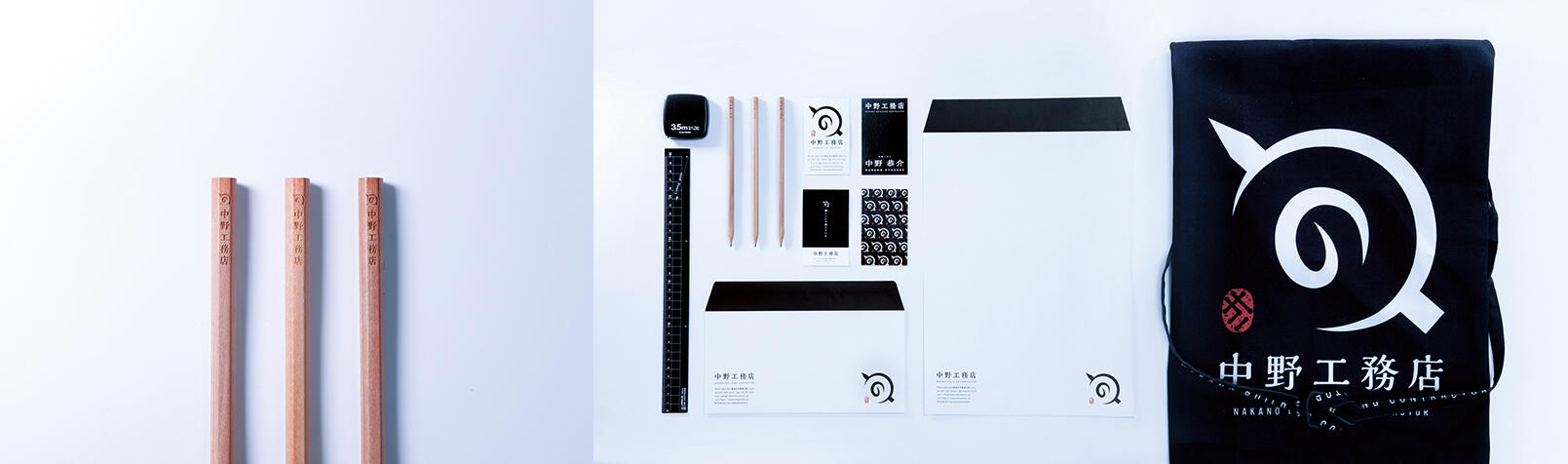

CL/中野工務店 2020年

施主の想いに真摯に耳を傾ける姿勢と、大工のイメージを重ね合わせ、耳と鉛筆をモチーフにデザイン。「中」の字の中に「の」を入れ、「中」の縦棒を鉛筆に見立てることで、「中野」と「耳」を巧みに表現した。明里の柔軟な発想力と文字に対する視点がわかり、興味深い。

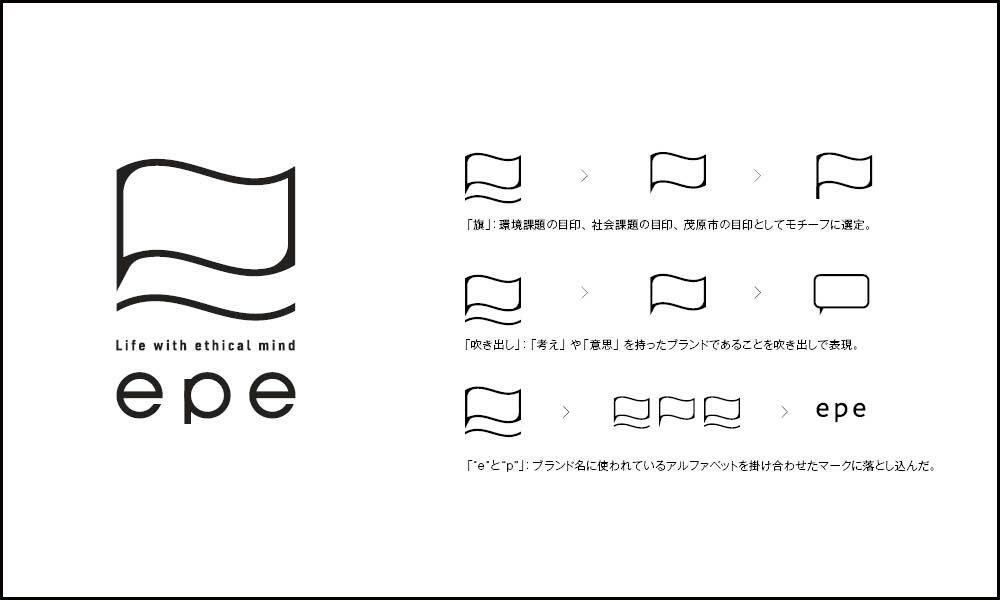

CL/有限会社サンペイ 2022年

本革を植物性タンニンでなめした、サスティナブルなレザーバッグブランド「epe」。エシカルな考えやメッセージを伝える吹き出しと、環境問題の旗印を象徴するフラッグを掛け合わせた形で「epe」の文字を表現している。カチッとした中にも柔らさがあり、親しみやすさも感じさせるロゴだ。

CL/米沢電商株式会社 2019年

金沢市に70年続く、引込線工事の専門企業のロゴ・マークを、タグライン「手でつなぐ、手をつなぐ。」と共に提案。タグラインに込めた経営理念を、「て」「人」「電力マーク」「DNA構造」などになぞらえた形で表現した。伝統の重さに引きずられない、洗練された軽やかなデザインで次世代感もアピール。

※この記事はMOOK「デザインノートPremium文字を極める」の特集Creator in the Spotlightを再編集したものです。

2023.02.14

![[PR]「Creator's Value」クリエイターのためのプロモーションサイト](https://creatorsmap.jp/special/images/1fc339ce0eaf4e35ed031924797cb0d05f5401cd.jpg)