マンガ作家・山本美希さんに聞く独特な表現を追求するアイデアの源泉<前編>

マンガ作家・山本美希さんに聞く独特な表現を追求するアイデアの源泉<前編>

国境を越えたさまざまな刺激を採り入れて

インタビュー・文:森﨑雅世

現代を生きる女性たちの切実なリアルを独特の表現で切り取っていくマンガ作家であり、筑波大学の准教授としても活躍されている山本美希さん。『かしこくて勇気ある子ども』(2020年、リイド社)は2021年に第24回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞するなど日本でも高い評価を得ているとともに、『Sunny Sunny Ann!』(2014年、講談社)のフランス語版は2019年にフランスのアングレーム国際漫画祭の公式セレクションやカナダの漫画祭モントリオール・コミック・アート・フェスティバルの外国作家部門に選出されるなど海外でも注目されています。

海外アーティストとの交流、海外の作品からの影響、マンガと絵本との境界、大学教員としての活動など、そのアイデアの源泉をお聞きしました。

[Profile]

山本美希

マンガ作家、筑波大学芸術系准教授。

2013年、『Sunny Sunny Ann!』(2012年、講談社)が第17回手塚治虫文化賞新生賞を受賞。2015年、『ハウアーユー?』(2014年、祥伝社)が第19回文化庁メディア芸術祭審査員会推薦作品に選出。2021年、『かしこくて勇気ある子ども』(2020年、リイド社)が第24回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞。共著に絵本『ねえねえ あーそぼ』(2019年、メディア・パル)などもある。

「フルカラーで横書き」への挑戦

--『かしこくて勇気ある子ども』が第24回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞されました。本当におめでとうございます。内容やテーマについてはすでに他のインタビューでもお答えになっているので今回は表現形式についてお聞きしたいのですが、なぜ「フルカラーで横書き」という日本のマンガではあまり見ない描き方を選ばれたのでしょうか。

山本:「トーチ」で連載することが決まっていたので、Webだったらフルカラーでできる、じゃあカラー原稿でやってみたいというのがまずありました。今回は子どもや妊婦さんが登場する物語なので、普段そんなにマンガを読まない方にも読んでもらえるのではないかと、マガジンハウスが発行しているファッション誌「GINZA」のWebでも一緒に掲載してもらえることになったんです。これまで私の作品は、グイグイ強い、太い線で描くことが多かったのですが、子どもや妊婦さんのお話を読みたいという読者に届かないような気がして......。もうちょっと親しみやすくするにはどうしたらいいかと色々画材を考えるなかで、色鉛筆がいいんじゃないかなと思いました。

初めての子どもができた夫婦。生まれてくる子に「かしこくて勇気ある子ども」になってほしいと思い描く二人だったが......。妊婦の目線からこの時代に子どもを持つことの不安と希望を描く。第24回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞受賞作。

--妊娠がわかったばかりの幸せいっぱいのカップルを表現するのに色鉛筆を選択されたのは大成功していると感じました。一方、そのあとのストーリーはかなりハードな展開になっていく、そのギャップがまた面白いですね。横書きについてはどうですか?

山本:横書きについても普通のマンガ雑誌に掲載しようとするとすごく特殊に見えると思うのですが、Webだったら違和感がないので、やってみたいと最初から考えていました。

横書きと縦書きを使い分けるという経験はたぶん他の国ではあまりできないことで、日本の作家だからできることだなというのもあって、普段とは逆の方向に進んでいく横書きにチャレンジしようと思いました。横書きなら他の言語に翻訳しやすいだろうなという思いもちらっと頭をよぎりました(笑)。

--横書きにすることの難しさはありましたか?

山本:それは全くなかったです。私は絵本もすごく好きなのですが、日本では翻訳絵本もたくさん出ていますし、横書きで描く日本の絵本作家さんも多いです。だから特に難しいということはありませんでした。横書きにした理由としては、この作品はフルカラーで色鉛筆で描いていて、テーマとしても絵本を読むかたにも楽しんでいただけると思ったので、絵本の雰囲気も取り入れたかったというのもあります。

コロナ禍の未来を描く最新作『COVID-33』

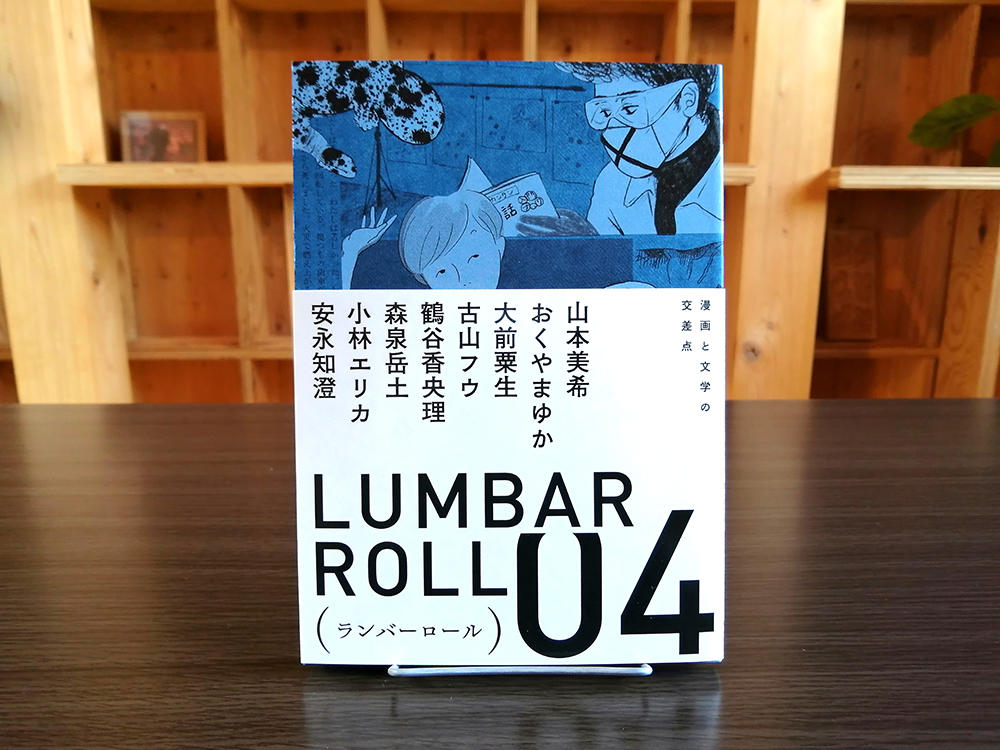

--「ランバーロール04」(タバブックス)に掲載された最新作『COVID-33』を拝読しました。コロナがテーマになっていますが、『かしこくて勇気ある子ども』と同じく、未来への"祈り"のようなものを感じました。マンガの表現の力をどうお考えですか。

山本:2020年から2021年にかけて、色んなニュースが飛び交って、状況が様変わりしていくのを見ていて、自分にできることは何だろう、と考えていました。マンガで何かが大きく変えられるとは思っていないのですが、いま起きていることや感じたことを描いておけばいつか「こういうことが起きていたんだ」と振り返ることできるという気持ちがありました。

先の展望が見えない、つらい時代、つらい状態をギリギリ耐えている日々でも、未来を信じることをゼロにしない方法を考えていきたいという思いが頭の中にあるのだと思います。

コロナが長期化し、ワクチンは不足、屋外では手話でしか会話ができない世界で、アマビエの絵を描いて街頭で売る絵描きとそれを買い求める女性。これからあるかもしれないし、ないかもしれない、もうひとつ世界の物語。

--コロナが流行ってから、みんながアマビエの絵を描き始めるなど、絵を描く人の活動も色々ありました。

山本:そうですね。羽海野チカ先生が手洗いのポスターを描かれたり、『MANGA Day to Day』(2021年、講談社)の企画が始まったり。同時代の作家さんの活動を追いかけはじめたのと同時に、昔の疫病が流行っていた時代に絵描きが何をしていたのかを調べ始めたんです。私はなかなか自分が何をすべきかを掴めなくて、まずはこれまでの作品から学ぼうと思いました。それから、調べたことを授業で学生に話せたらいいかなという思いもありました。

例えばペストが流行った時代には"死の舞踏"という骸骨が踊る絵が描かれたり、日本でも"疱瘡絵"と呼ばれる天然痘にかかった方にお見舞いとしてあげる絵が作られていたり。つらい時代の中で絵描きたちも自分のできることをやってきたんだなということを知り、自分にできそうなアプローチのビジョンが定まってきました。

海外作家とのコラボで受けた刺激

--トーチWebに掲載された「『COVID-33』公開記念 山本美希×ランバーロール座談会」の記事を拝見したのですが、その中で『COVID-33』が2021年5月~7月にチェコセンター東京で開催された『Comics vs. Corona』展でのプロジェクトに参加されたことがヒントになったとありました。詳しく教えていただけますか。

山本:チェコの大学で漫画を教えておられて、数年前には日本に滞在経験もあるマンガ家のヴァーツラフ・シュライフさんが中心となったプロジェクトでした。新型コロナウイルスは世界中の問題になっていたので、各国のチェコセンターからそれぞれの国のマンガ家に参加の呼びかけがされて、日本では私にお声がけいただきました。最終的にはチェコ、日本、ベルギー、ギリシャの作家が参加しました。

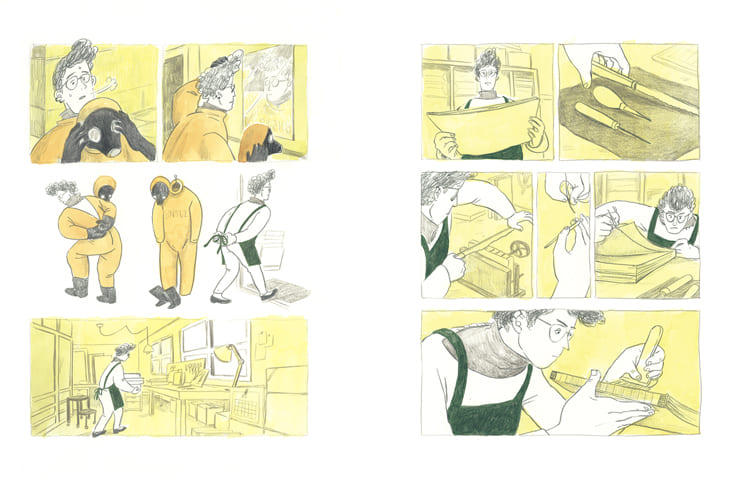

ユニークなのが、自由に描くものではなく、前半部分をヴァーツラフさんが描いて、後半部分は各国のマンガ家さんが想像を膨らませて結末を描くという企画だったことです。ヴァーツラフさんが全体の世界観や主人公が置かれている状況などを提示してくれるのですが、その設定にすごく驚かされまして。全身防護服でガスマスクと手袋をしないと外出できないという世界で、色合いも赤と黄色という危機を感じさせる強い色彩が使われていました。

--防護服にガスマスクというのは、かなり物々しい設定ですね。

山本:日本でよく見られたコロナ禍の絵は、「みんな落ち着いて」と呼びかけるようなものや、ポジティブな気分にさせたり、絵を見て楽しんでもらおうというものが中心だったと感じます。もちろんポジティブなメッセージも大切だし必要なものです。

その一方で、ヴァーツラフさんのマンガのアプローチはウイルスの危険性を強調してみせるというものでした。危機感をはっきり示してくれたことで、自分が感じているコロナ禍での不安を可視化してくれたようにも感じて、こういうアプローチの仕方もあるんだなと考えさせられました。

先ほど触れた江戸時代に作られていた"疱瘡絵"を調べていたら、ある研究者が興味深いことを言っていました。疱瘡絵には、ダルマや桃太郎など縁起の良いものが繰り返し描かれていて、直接、病に対抗するというより、軽く乗り越えられればよい、という少し消極的なアプローチが多いと。アマビエを繰り返し描くというのは、それに近いのではないかなと思いました。

--自然に対するアプローチの仕方に国民性が表れているのかもしれませんね。

山本:自分の力を超えた災いに直面したとき、自然にそういった反応が出るのかもしれません。このイベントに参加したことで、作家たちは置かれている国の状況も違いますし、それぞれの持つ危機感やその表現方法もこんなに違うんだ、と気付かされて。この経験から、自分なりにこのコロナ禍に向き合うための大きなヒントをもらえたように思います。

--とはいえ、そんなヴァーツラフさんが描いた前半パートの続きを考えないといけない......。

山本:はい。なので、この作品については、ヴァーツラフさんが作り上げた危機的な状況をできるだけ汲みとって描いてみようと思いました。主人公はひたすらアルバムを綴じる製本の仕事をしている人物です。主人公が製本したアルバムの中の写真がちらっと見えて、子どもが成長していく様子がうかがえるようになっているのですが、最初はマスクもしていない状態で外出していたのが、マスクを身につけ、それがフルフェイスのマスクに変わって、というように段々状況が悪くなっていく。最後は子どもがウイルスに感染してしまって病院の中の写真でアルバムは終わる......。主人公はこのような亡くなった人の家族から依頼されて、毎日アルバムをひたすら製本しているという物語です。『COVID-33』にもこういったテーマが引き継がれています。

--後半パートは、山本さんのほかにギリシャとベルギーのマンガ家さんが参加されていたのですよね。

山本:ファンタジーのような不思議な生き物を登場させたり思いも寄らない続きを描かれている方もいて、作家のみなさんの想像力の豊かさを改めて実感しました。

コロナをテーマにした漫画でも『A DAY IN THE LIFE 7都市7人の作家が描く、新型コロナウイルス・パンデミック下での、いつもの街の物語』(2021年、要々舎)では、さまざまな国のマンガ家さんがそれぞれの体験を中心に描かれていました。今回のプロジェクトはまずヴァーツラフさんの個性があってそこから描くというものだったので、普段なら考えないような舞台や展開があって。この企画だからこそできたストーリーでしたし、作品で交流する面白さを味わえました。

上2点の写真は、2021年5月~7月にチェコセンター東京で開催された『Comics vs. Corona』展のプロジェクトによる作品。

--『COVID-33』はSF的な作品でしたが、普段はストーリーのアイデアをどういったところから得ていますか。

山本:やっぱり日常の出来事の中から考えることが多いです。例えば2021年の8月末に、渋谷のワクチン接種会場で若者たちの長蛇の列ができるといったことがありましたよね。私自身あの時期にまだワクチンを接種できていなかったので、並びに行こうかなと思ったりしました。予約がなかなか取れなくて、パソコンの前で何時間もページをリロードし続けてキャンセル待ちをしたといった話もよく聞きました。感染が始まった頃にはマスクが品薄になったり、消毒液や石鹸が買えなかったりして、並んだり抽選に応募したりということも。こうした、ささやかな競争に、いつの間にか参加させられているように感じて、すごく不安な日々でした。そういう日ごろふと疑問に思うことや感じたことを作品の中に取り入れています。

カナダの海外アーティストから受ける刺激

--このチェコのプロジェクトをはじめ、山本先生は海外のアーティストさんとも積極的に交流をされていらっしゃいますね。

山本:たくさん知り合いがいるというわけではないですが、カナダのケベック州の作家さんとはときどき交流があります。

--どういうきっかけで交流が始まったのですか。

山本:2016年か2017年くらいだったと思うのですが、大学で働き始めたころにちょうどケベックのマンガ家さんが来日されるということで、大学の一角でトークイベントや展示の企画があったんです。そこに呼んでいただいたのが始まりです。海外のマンガ家さんは日本にすごく興味があるし、日本のマンガ家と作品を見せ合いたいと思っている方が多いです。それでカナダから来日されると聞くと、イベントをしたりお話したりといった交流がちょっとずつ続いています。カナダのコミックフェアに遊びに行ったこともありました。今年もカナダ大使館で合同で展示を準備したのですが、コロナ禍で公開できず。記録として冊子を作ったので、これを配付していきたいと思っています。

カナダ・ケベック州から5名、日本から4名のマンガ家が参加し、カナダから日本へ、日本からカナダへ旅行した経験を生かした短編作品を描くという企画。「セリフのないマンガ」なので、言葉の壁を越えて楽しめる。

参加アーティスト(敬称略):キャブ、イリス、ヌヌミ、フィリップ・ジラール、ズヴィアンヌ、真崎春望、山本美希、横井三歩、六角桂

--海外のマンガ家さんとの交流を大切にする理由は何ですか。

山本:先程のチェコセンターの例のように、いろんな刺激を受けることでしょうか。同じマンガ家と言っても、読んできた作品も違うし、それぞれの国のマンガ事情も違うので、そういった話を聞けるのも楽しいです。海外のマンガと一口にいっても何を読めばいいのかわからないほどたくさんあるけれど、知り合いになった作家さんのマンガはまず読んでみようと思うので、作品を読むきっかけにもなります。それに漫画を描く環境もぜんぜん違っていて。

--どのように違うのですか?

山本:ケベック州ではマンガだけを専業にしている作家さんもいますが、ゲームやアニメーションの仕事をしながらその合間にマンガを描いているという方も多いです。そういう方だと共同制作にも慣れていて、マンガ家さん同士10~20人ほど集まって、スタジオを借りて漫画を描いていたり。美大の学生時代の延長みたいで、楽しそうでいいなあと。あと、カナダのマンガ家さんたちは、芸術家として他の国でのレジデンス(滞在制作)に参加する人もいます。自分がマンガ家を目指していたときの選択肢にレジデンスは全然入っていなかったので、そういう方法があるとは、と新鮮でした。

(後編に続きます)

2022.04.08